Продолжаем серию обзорных постов по изучению амфибий и рептилий. На этот раз поговорим про фенетику или говоря простым языком - про варианты окраски. Ранее, я неоднократно затрагивал этот вопрос в постах про озерных лягушек в Мордовии, из Астраханского заповедника или по окраске остромордой лягушки. Но, теперь пришло время разобраться в этом вопросе, со всей строгостью научного подхода.

На первый взгляд, в фенетике нет ничего сложного. Но, на самом деле она захватывает и тянет за собой кучу других проблем для изучения. Например, если увлечься и закопаться, то можно выйти на популяционную генетику. Но, обо всем по порядку и начнем с основ, чтобы было понятно, что к чему. Фенотип - состоит из фенов (один из вариантов какого-то определённого признака, который обусловлен генетически и он не может разделяться на более мелкие части) и является совокупностью внешних и внутренних признаков, которые появляются как в процессе развития животного, так и под влиянием (или при участии) ряда факторов внешней среды. Но, не будем забывать, что животные живут не поодиночке, а образуют более или менее устойчивые группировки и вместе осваивают среду обитания. Если внутри этих группировок, животные могут спариваться между собой (самовоспроизводятся), т.е. они существуют не только за счет приходящих и уходящих особей, то они называются "популяциями" (особи одного вида свободно скрещивающиеся между собой и живущие на определённой территории). Я надеюсь, не нужно объяснять, что особи внутри популяции отличаются друг от друга и каждая из них в чем-то уникальна? Поэтому, получается, что большинство различий между особями будут наследственными, так как в окраске, за каждый фен отвечает определенная аллель, хотя некоторые могут быть приобретенными под действием внешних факторов. И вот тут на дорогу выходит популяционная генетика, в которой можно надолго зависнуть, но это уже не наше дело. Пусть с ней разбираются умные дяденьки, доценты с кандидатами.

Фенетика обыкновенного тритона (Lissotriton vulgaris)

Несмотря на довольно широкий ареал обыкновенного тритона (Lissotriton vulgaris) научные работы по окраске брюшка и разнообразию пятен практически отсутствуют. Во всяком случае, мне удалось найти всего несколько штук. В большинстве литературных источников при описании нижней стороны тела у вульгарисов приводится весьма общая и банальная информация в разных вариациях: «Тело сверху бурое, оливково-бурое или светло-бурое, снизу желтовато-оранжевое разной интенсивности с темно-бурыми пятнами». Попытка классифицировать эти самые пятнышки были предприняты несколькими исследователями. Например, в монографии "Животные мир Саратовской области. Кн. 4. Амфибии и рептилии" (2005) приводится рисунок трех типов - крупнопятнистые, среднепятнистые и мелкопятнистые, без какой либо конкретики. Воронов с соавторами (Воронов, Владимирова, Владимирова, 2006) у обыкновенного тритона из нацпарка "Чаваш вармане" (Респ. Чувашия) выделяет два фена: n1 - пятна расположены часто и сгруппированы в центре брюшка и n2 - пятна расположены редко.

По информации из диссертации Скоринова Д.В. (2009): «Пятнистость брюха и боков может сильно варьировать; также может отличаться форма пятен и их расположение. У самцов (но не у самок) можно выделить пять основных типов пятнистости брюха: крупные разреженные пятна, мелкие разреженные, мелкие уплотненные, крупные уплотненные и совсем без пятен. Обычно пятнышки на брюхе у самцов значительно крупнее, чем у самок. У самок также можно обнаружить билатеральную симметрию в расположении пятен на брюхе. У тритонов обитающих севернее Большого Кавказского хребта, часто имеются продольные полоски из сросшихся пятнышек вдоль границы живота с боками. В отличие от самцов, у самок можно наблюдать постепенный переход от не-пятнистого брюха через мелкую крапчатость к сильно пятнистому, вплоть до частичного срастания пятен.»

Теперь понятно, что нам нужно отмечать один из пяти типов пятен на брюшке и дополнительно к этому основной цвет (оранжевый, серый или какой-то там еще). Интересно, что Torkel Hagström (1972) установил, что у обыкновенного тритона рисунок на брюшке формируется в течении первых трех лет жизни и в дальнейшем он практически не меняется. Хотя, с возрастом происходит постепенное увеличение пятен в диаметре, что иногда приводит к их частичному слиянию. Но, тем не менее, полученные данные можно применять не по отношению к какой-то конкретной особи, а целиком к популяции.

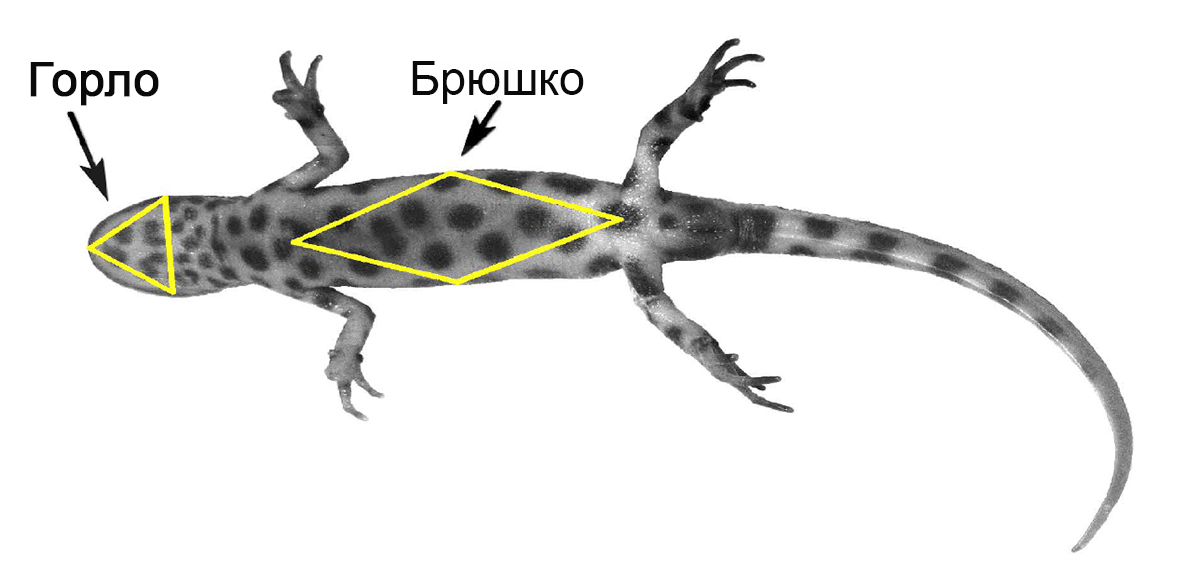

Теперь как их изучать? На этот вопрос дает ответ пара научных работ Скоринова Д.В. с соавторами (Skorinov, Bozkurt, Olgun, Litvinchuk, 2022; Скоринов и Литвинчук, 2013), в которых коллеги выбрали два участка нижней поверхности тела – брюхо и горло и измеряли несколько параметров. Со всеми ими можно познакомиться в самих работах, но как мне кажется достаточно двух: N – количество пятен и AS – доля тёмных пятен по отношению ко всей изучаемой площади измеряемого участка (в процентах) иначе можно прилично загнаться. Помимо пятен на брюшке еще не помешает, проверить пятна на границе верхней и нижней поверхностей тритончика. Здесь выделяют следующие типы окраски: r (random) – пятна расположены беспорядочно; l (line) – пятна расположены в ряд; d (discrete) – пятна расположены в ряд и некоторые из них сливаются; s (stripe) – ряд из пятен сливается в четкую линию без разрывов; 0 – полное отсутствие пятен. Естественно, эти признаки определяются отдельно для правого и левого бока, а затем полученные данные суммируются.

Фенетика гребенчатого тритона (Triturus cristatus)

А вот тут уже интересней. В окраске брюшка выделяют не просто количество пятнышек, а целые фены. На удивление, в монографии "Эволюция, систематика и распространение гребенчатых тритонов (Triturus cristatus complex) на территории России..." (Литвинчук, Боркин, 2009) про окраску нижней стороны практически нет никакой информации и речь идет про различия в окраске между видами комплекса Triturus cristatus. А большинство литературных источников повторяет одну и ту же фразу, с различными вариациями: "Брюшко гребенчатого тритона жёлтое или оранжевое, покрыто крупными чёрными пятнами, узор индивидуален для каждого тритона". С этой проблемой мы столкнулись когда писали статью по фенетике гребенчатого тритона из Среднего Поволжья (Рыжов, Свинин, 2013). Но, не все так плохо и информация по пятнышкам на брюшке имеется.

Liliana Jalbă в своей диссертации (2008) по изучению гребенчатого тритона в Румынии выделяет 5 типов пятен: 1) maculata (M) – удлиненные черные пятна на желто-оранжевом фоне брюшной стороны распределены равномерно; 2) hemimaculata (hm) – похоже на maculata, но число пятен значительно меньше; 3) mozaica (Mz) – неправильной формы («амебовидные») пятна расположены хаотично по всей поверхности брюха; 4) mozaica regulata (MzR) – «амебовидные» пятна с неровными краями представляют собой продолжение окраски боков и образуют два симметричных ряда, в то время как центральная область брюха лишена пятен; 5) mozaica hemiregulata (Mzhr) – похоже на MzR, но по всей центральной области (или ее части) между двумя боковыми рядами пятен расположено несколько (от 5 до 8) пятен различной формы и размеров.

На горле у гребенчатых, в отличии от обыкновенного, искать нечего. Но, при этом у гребенчатых есть различные фены между передними лапами: m1 – овальное пятно (иногда образовано слившимся пятнами), располагающееся параллельно оси тела или под небольшим углом (часто по бокам этого пятна располагается еще по одному пятну разной формы); m2 – круглое или похожее на треугольник крупное пятно, занимающее всю центральную часть между передними лапами, хотя оно может располагаться более каудально и/или латерально; m3 – хаотично расположенные мелкие пятна; m4 – пятно в виде буквы Y (иногда перевернутой).

Таким образом в изучении фенетики у хвостатых земноводных, нет ничего сложного, хотя и немного муторно. Я бы даже добавил, что это довольно интересно и активирует способность усидчивости и внимания. Но, это не точно.